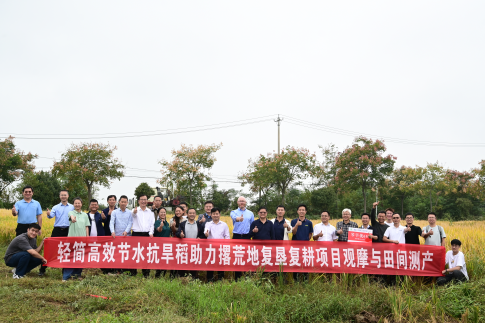

(通讯员:李佳煊,刘瑞)金秋时节,武汉市江夏区五里界街道李家店村的一片撂荒坡地上,稻浪翻金,穗实饱满。10月17日,湖北省首个通过国家审定的节水抗旱稻品种“琴旱优651”现场测产结果揭晓——平均亩产达493.04公斤。这片丰收景象的背后,凝结着我院付冬团队数年如一日的坚持与突破。

从“一滴水”出发的绿色革命

传统水稻种植高度依赖水源,而随着全球水资源日趋紧张,许多地区面临着缺水的困境,这严重影响了水稻的产量和农民的收益。气候变化引发的干旱频发,也让水稻种植面临着严峻挑战。与此同时,随着经济社会的高速发展,传统农业效益下滑,大量耕地“非粮化”“非农化”,抛荒撂荒现象日益突出。为此,付冬团队立志培育出兼具节水抗旱、轻简栽培特性的新型水稻,以科技力量缓解农业用水难题,解决撂荒地复垦复耕的问题,切实增加农民收入,提升粮食综合产能,筑牢国家粮食安全屏障。

团队融合现代水稻与旱稻的优良基因,成功培育出兼具节水、抗旱、高产特质的新型稻种“琴旱优651”。相较于传统水稻,该品种可节水50%、节肥30%,减少90%以上温室气体排放,并适应旱地、撂荒地等贫瘠环境,仅需在出苗和灌浆等关键期浇灌“跑马水”即可实现稳产。测产数据显示,同一品种在水源充足田块亩产可达700公斤,而在旱坡地微喷灌条件下仍能保持490公斤以上。

十年磨一剑,与时间赛跑的育种长征

育种是一场考验耐心与毅力的长跑。团队成员常年奔波于内地与海南基地之间,“追着太阳”加速育种进程。尽管科研条件有限,但团队凭借务实协作的氛围和明确的分工,逐步突破技术瓶颈,最终使“琴旱优651”成为湖北省首个“持证上岗”的国家级节水抗旱稻品种。

“一个水稻品种的选育,通常需要8到10年。”团队负责人付冬坦言。“琴旱优651”从选育定型到通过国家审定,仅参试和报批就历时五年,考验的不仅是技术,更是定力。

尽管育种之路漫长,但从不孤单。团队工作得到了学校、学院各部门和同仁的持续关注与支持,校领导亲赴海南基地慰问指导,院领导深入项目关键环节调研,并现场观摩品种展示效果。学院从事植物相关研究的吕世友老、杨平仿、张献华等多位老师在项目申报、基础研究与品种选育等方面提供指导和帮助,为成果的落地与推广注入坚实力量。

不仅要“吃得饱”,更要“吃得好”

农业科研没有捷径,唯有实实在在的成果才能赢得土地与农民的认可。面对“节水抗旱稻是否口感欠佳”的疑问,团队用品种实力回应:其选育的“7优370”品种因出米率高、米粒Q弹、香味浓郁,已入选“随州香稻”系列,并在多次全国稻米品质鉴评活动中获奖。“琴旱优651”在直链淀粉含量、碱消值、胶稠度等影响口感的核心指标上表现协调,米质同样优良。

“节水抗旱稻是在优质水稻基础上导入抗旱基因选育而成,米质与传统水稻并无差异。”团队强调,随着消费升级,水稻育种正从单一追求高产转向“优质+高效”双轨并行。未来,团队还将针对“三高”人群、肾病患者等特殊需求开发功能性大米,并运用合成生物技术培育高附加值水稻品种,拓展粮食的多元价值。

掌握交叉学科,拥抱现代农业新未来

“现代农业早已早已告别‘面朝黄土背朝天’的时代。”付冬表示,生物技术与信息技术正深度赋能传统育种,“不掌握交叉学科知识,未来难以在农业领域取得突破”。他鼓励更多青年学子投身农业科研:“农业是永远的朝阳产业,中国有14亿人要吃饭,粮食安全是永恒的国之大者。但做好这件事,既需要脚踩泥土的踏实肯干,也离不开拥抱科技的创新视野。”在他看来,每一粒稻种都承载着保障国家粮食安全的使命,每一片复耕的撂荒地都是对科研人最深厚的回报。付冬期待更多的青年学子能从事这个行业,为国家粮食安全与人民健康贡献智慧与力量。

(审核:韩凯)